|

发信人: henrysheng(映雪) 整理人: yerk(2003-08-30 21:39:22), 站内信件 |

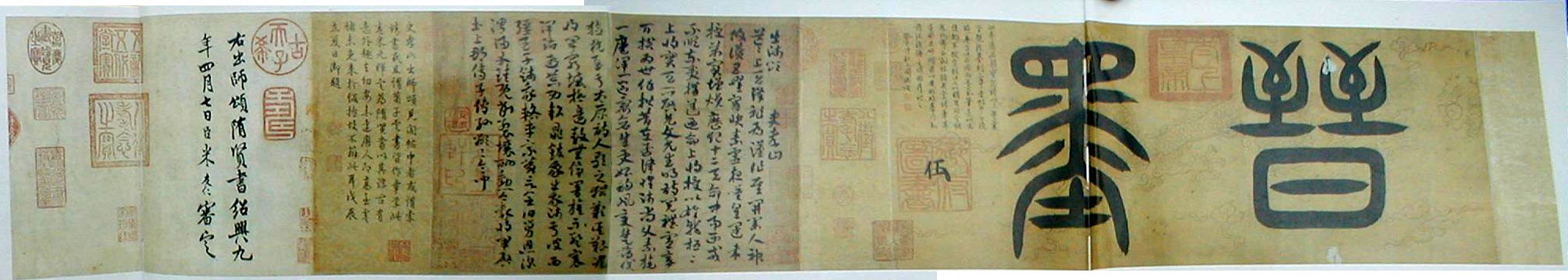

平素对中国古代书画有点留意,这两天就特别留心一件号称“现存中国最早的书法”作品的动向。一幅传为西晋大书家索靖的真迹《出师颂》将被拍卖。这幅书法正幅没有署名,内容是被认为的索靖书写的《出师颂》,旁边有宋高宗篆书“晋墨”二字,还有高宗的“太上皇帝”及“御府图书”阳文印,一段当时鉴赏大家米友仁(米芾之子)的鉴定语还有后来乾隆的两次题记和清宫林林总总的印记。 作为拍卖行的中国嘉德拍卖行毫不含糊甩出底价就是2000万,而且是定向拍卖,指名道姓买方十成就是故宫博物馆,一时间文物、文化界沸沸扬扬。然后不久有热心读者致信国家、北京文物局,指出这不可能是晋人索靖的作品,不过是一件佚名书家的书法被拍卖行冠以“国宝”进行大欺诈罢了。事实上,更多专家,包括书法界、文物界大权威启功先生都说了:“晋墨两字是假的,那是明朝的纸,宋高宗如何可能在明朝的纸上写字?拍卖行是商业行为,乱炒!炒得越高越好。这就是他们的想法。”汇总所有发表过看法的专家、学者的意见,这件作品是古物,即当时清宫收藏,乾隆的题记和收藏印都是真的,这件作品清末由于战乱被溥仪带出皇宫然后下落不明,但就这件书法作品本身蕴含的价值根本配不上拍卖行提出的底价。“晋墨”二字大概是明人作伪加上去的,据明书画杂记目录记载,无此二字,至清书画本载中赫然有之;而且很明显破绽正如《书法研究》主编戴小京先生所言:“宋高宗与米友仁是一殿君臣,在此卷中有米友仁题字:右《出师颂》,隋贤书,绍兴九年四月七日,臣米友仁审定。要知道米友仁因精于鉴赏而被任命为御用鉴定师。文献记载,高宗每得法书、名画,命之鉴定题跋于后,或谓一时附会帝意,画颇未佳而题识甚真者。如果米定为隋贤,高宗不会在卷首书晋墨,如果高宗已题晋墨于首,附会迎合帝意的米友仁断不敢再定为‘隋贤’。”皇帝说是晋人,臣子则坚持写是隋人,毫无道理。再看看乾隆皇帝,这个自称“十全老人”的超级大收藏家的两次题记:“史孝山《出师颂》见阁帖中者,或谓索靖书或且谓萧子云书,皆作章草,此卷米元晖定为隋贤,当以其淳古有意外趣去幼安未远,唐人即高至虞世南未免束于绳捡故不办此耳。” “此卷为石渠宝笈续入上等,曾题后摹刻三希堂帖中。今复得一卷与此正同而墨气笔意似出双钩,第跋字较此又似稍佳,目定彼为次等,至阁帖虽有索靖章草,并非《出师颂》,兹以几暇临摹乃知前所识语之误因并记之。” 皇帝第一次题记中首先提到自己记忆里阁帖(即淳化阁帖,宋太宗时刻,“法帖之祖”)里面有题为隋人史孝山的《出师颂》,由于写的是章草,一些人就认为可能是晋索靖或梁萧子云的作品。进而支持米友仁说法,认为唐人写法约束,不够晋人圆浑、洒脱,起码应该为唐以前(包括隋)的作品;第二个题记是过后乾隆翻看过阁帖,里面没有收索靖的《出师颂》,他于是纠正自己以前的说法,就没说什么了。在题记里面,乾隆也压根没有肯定这是晋人索靖的作品。不过这个充其量只能算二流鉴赏家的皇帝还是把它收入三希堂法帖,入石渠宝笈上等。要知道当初罗致“元四家”之一黄公望杰作《富春山居图》,乾隆皇帝同时拿到真迹及伪作,或许作伪者真的是一个超级高手吧,皇帝作了一番鉴定玩赏后,竟然摒真迹为假,还好后来有正直有见识的臣子据理力争才勉强翻了案。可惜《富春山居图》后来由于人为原因分成两截,最精彩的一截老蒋捎走了,唉,这才是真正的国宝,不过台湾人肯定不会轻易把它卖掉。 说白了,这幅作品很明显是被拍卖公司偷换概念提高了身价。这件书法作品有历史价值,那是肯定的,起码年代最晚也是明代,有明大文豪王世贞的说法为证。王世贞生活在明嘉靖到万历年间,明中后期人。王世贞提到他弟弟当时购入收藏了现在这个“绍兴”版本及另一个徽宗时的“宣和”版本,可是他原话里没提及到有“晋墨”两字,而且均认为是后人摹写的。补充一点,王世贞也是收藏、鉴赏的行家。这幅书法上面最早的标识据说是则天皇帝女儿太平公主的一个胡印。看了下图片,正幅部分墨迹鲜亮若漆,相比较,现今大致肯定年代最久远的西晋陆机书写的《平复帖》来看,后者显得墨迹屡有脱落至字有些遗缺,这幅作品如果是索靖书写的,年代应该更早,竟然保存得怎么好,难事。萧梁“侯景之乱”后,梁元帝萧绎苟延残喘做上了皇帝,后来江陵陷落,这个糊涂皇帝一把火烧掉了无数的图书法帖,当时不少晋代留下来的法帖就这样付之一炬,能留下来可谓难难难。可知道,当时乾隆三希堂供奉的三件神品法帖:王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》、王珣的《伯远帖》也普遍认为是唐(或宋)书坛高手摹写的,非最早本人的真迹。羲之、献之二父子,“书圣”、“亚圣”目今没有一件正中真迹存世,几乎到手署他们名字的都是后世高手摹写的版本。这件没署名“索靖”,但被冠以“索靖”名堂的《出师颂》究竟是隋人摹写还是宋人摹写抑或是明人摹写就不得而知,现今没有一个定论。 中国古书画鉴赏辩伪是一门高深的学问。没有浩瀚渊博的知识积累,炉火纯青的法眼技巧,入其中感乎其神的精髓体验不能成大家。简单地说,不是一朝一夕就能学到。中国书画自明开始正式作为商品流通于市场,由于市场价值驱使,作伪者众,赝品层出不穷,当时就有不少作赝品的高手靠这个混饭吃;而且由于不少人富裕后附庸风雅,造成不少名人的书画供不应求。象明末书画大家董其昌就不胜其烦,不时让自己徒弟代笔,然后毫不廉耻地署上自己的名字,由于技艺一脉相传,画风笔力相近,特难分辨出来。据报道,故宫有一次组织一大批权威专家对馆内一部分收藏的书画作真伪鉴辩,一次就查处十几件(组)是假的,十几件(组)存疑待考。现在文物收藏市场越来越兴旺,扔到市场上的赝品也越来越多,收藏但没吃过亏上过当的简直凤毛麟角。 对于这件事,有炒作的成分,暴露一个问题:拍卖行有不保证条款,即不保证拍品真假,但对于竞拍者则处于一个不知情的情况,拍卖行不履行告知义务,只是拉扯一两个专家出来捧场支持,国家正式机构拒绝透露正确信息给竞拍者,完全好象是拍卖行说了算,民法中的诚信原则没有实际履行。似乎有欺人成分了。 新闻链接: 拍卖行不保证拍品真假 “西晋国宝”天价之谜 |

|

[关闭][返回] |